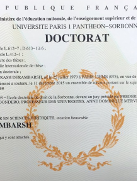

Rapport de la mission interministérielle en vue d'une réforme de la médecine légale

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre, section A

ARRET DU 28 JUIN 2004

Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/01216

Considérant que si l'agent judiciaire du Trésor réplique exactement que la seule circonstance que la lumière n'a pu être faite dans une affaire aussi complexe ou que Mme Christine V., après avoir été inculpée, a finalement bénéficié d'un non-lieu, ne suffit pas à caractériser l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi, il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles a été menée l'information judiciaire ouverte sont susceptibles de traduire cette inaptitude ;

Considérant que le magistrat instructeur n'est pas la seule autorité intervenant dans l'élucidation d'un crime et qu'il importe d'examiner dans leur ensemble les actes accomplis tant par le juge que par les enquêteurs et les experts qui apportent leur concours au service public de la justice ; que les appelants sont donc fondés à alléguer une série de faits, imputables à ces différents acteurs, pour tenter de démontrer l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice ;

Rapport de l'IGAS/IGSJ, janvier 2006,

Mission interministérielle en vue d'une réforme de la médecine légale

Page 27

L'affaire Grégory - fréquemment évoqué par les différents interlocuteurs [de] la mission - est à cet égard emblématique. A la suite de cette affaire, clôturée par un non-lieu après plus de neuf ans d'instruction, la cour d'appel de Paris a récemment retenu la responsabilité de l'Etat, après avoir estimé, entre autres, que "les carences de l'autopsie pratiquée" sur l'enfant avaient mis la justice dans l'impossibilité de "répondre aux différentes hypothèses émises" quand à l'origine du décès. Pour évoquer la diversité des "risques", il est encore possible de citer, plus près de nous, l'affaire d'Outreau. Cette affaire, au retentissement considérable, a placé, notamment, sous le feu de la critique les expertises médico-psychologiques ayant donné crédit aux accusations d'agressions sexuelles portées par de jeunes enfants contre de nombreuses personnes, en définitive acquittéees de ce chef, après plusieurs mois, voire plusieurs années de détention provisoire. La qualité des expertises n'a certes pas été le seul sujet d'interrogations et de critique. Il reste qu'à la suite des travaux d'un groupe de travail constitué pour tirer les enseignements de ce procès, une circulaire a été diffusée par le ministre de la justice aux fins, notamment, d'"améliorer l'expertise de l'enfant".

Déontologie : pourquoi les garde-fous peuvent sauter

NDLR : Un article succinct, clair et précis. De même, la justice des mineurs et le secteur de la protection de l'enfance ont beau élaborer des chartes et des guides de bonnes pratiques (chaque région adoptera les siennes et le juge du siège a une jurisprudence qui lui est propre), l'énoncé de ces principes cadrera mal avec des pratiques caractérisées par le foisonnement des normes (le droit de la famille et son interpretation) et des injonctions, parfois contradictoires.

Déontologie : pourquoi les garde-fous peuvent sauter

LE MONDE ECONOMIE | 11.02.08

L'affaire de la Société générale montre à quel point les pratiques professionnelles sont susceptibles de déraper. Les grandes entreprises ont pourtant multiplié les codes de bonne conduite et autres chartes éthiques censés aller au-delà de la seule réglementation pour limiter le risque de telles défaillances. Les règles de bonne gouvernance devaient aussi améliorer le contrôle et la transparence et clarifier les responsabilités. Mais l'énoncé de ces principes cadre mal avec des organisations du travail caractérisées par le foisonnement des normes et des injonctions, parfois contradictoires

Tromperie chez Credit Suisse

A lire sur LeTemps.ch, 26 mars 2008

CRISE. Les manipulations comptables de traders vont coûter 2,9 milliards de francs à la banque.

Le double meurtre de Montigny-les-Metz

Les psychiatres sont incapables de répondre à l'énigme Patrick Dils

Le Monde, édition du 20.04.02

Hormis un hypothétique « trouble explosif isolé », « rien ne vient étayer la thèse de la culpabilité ».

Francis Heaulme mis en examen pour les meurtres de Montigny-lès-Metz, dont Patrick Dils a été acquitté

Le Monde, 09.06.06

Actualité | France

Crime de Montigny : vers un non-lieu pour Francis Heaulme

Le Figaro, le 24 avril 2007

NOUVELOBS.COM | 09.02.2008 - Les textes ne prévoient pas actuellement que des parties civiles puissent demander la révision d'un procès d'assises. Seuls les condamnés disposent de ce recours lorsqu'apparaît un "élément nouveau" de nature à, éventuellement, les disculper, a reconnu l'avocat.

STRASBOURG (Reuters), août 2007 - La mère de l'un des deux enfants dont le meurtre avait été imputé à Patrick Dils puis à Francis Heaulme a décidé d'assigner l'Etat pour "fonctionnement défectueux du service de la justice" consécutif à "une faute lourde" et à "un déni de justice".

L'arche de Zoé

De son côté, la défense a déposé ses conclusions : l’instruction et le procès à N’Djamena constituent une attaque en règle contre tous les principes fondamentaux du droit. Les avocats en appellent au respect de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Conséquence, l’adaptation des peines ne peut avoir lieu.

Jean-Jacques Bosc - le procureur de la République - rétorque que « la France n’a pas à contrôler si la décision d’un état tiers a été rendue en conformité avec la CEDH. Sauf s’il y a déni de justice flagrant ou violation absolue des règles de procédures : comme l’absence d’avocats, ou la torture, ce qui n’a pas été le cas ici. » Conclusion du procureur : huit ans de travaux forcés égal huit ans d’emprisonnement dans les geôles françaises.

Société

La défense plaide le déni de justice

L'Humanité, le 15 janvier 2008

Arche de Zoé. Hier, le procureur de Créteil et les avocats des humanitaires se sont affrontés sur l’adaptation, en droit français, des huit ans de travaux forcés.

N° de pourvoi : 05-17883

... Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 4 juillet 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-17883

Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

« En justice, ne trompe pas qui peut ! », selon Guy Canivet

Séance de rentrée de

l’Ecole de formation du barreau de Paris

le 3 janvier 2007, sur le site de la cour de cassation

Guy Canivet

Premier président de la Cour de cassation

(...) Aux uns comme aux autres, on dira ce qui se fait et s’évite ; aux uns comme aux autres, on apprendra les « convenances » de leur métier. C’est précisément le sens étymologique de la déontologie, « connaître ce qui est convenable ».

(...) Par exemple, pour l’un comme pour l’autre, on cite l’indépendance. Certes, l’indépendance de l’avocat n’est pas la même que celle du magistrat, mais elle vise à la même chose : la crédibilité. C’est parce que l’avocat est indépendant de toute subordination qu’il est écouté dans ce qu’il défend, c’est parce que le jugement ne répond à aucune instruction, à aucune influence, à aucune complaisance qu’il fait autorité dans ce qu’il décide.

(...) Tous ces principes éthiques : honneur, probité, dignité, visent en réalité, à travers le comportement de ceux qui la servent, à protéger le crédit de la justice. Rien dans le comportement des uns et des autres ne doit porter atteinte à l’institution à laquelle ils participent selon des modalités différentes. Dans une audience, c’est, indistinctement, le comportement des uns et des autres qui fait la qualité du débat, qui donne l’impression d’une justice sereine.

(...) La loyauté est aussi un devoir de l’avocat comme du magistrat. On ne trompe, par des manœuvres ou mensonges, ni son client ni son adversaire lorsque l’on est avocat, on ne tend aucun piège au justiciable lorsque l’on est juge… même juge d’instruction, on transcrit dans le dossier tout ce que l’on fait, tout ce que l’on sait, on ne dissimule rien, on ne ment ni par action, ni par omission… En justice, ne trompe pas qui peut !

(...) Il y aurait encore l’humanité. Regarder celui qui réclame justice ni comme un bénéficiaire de prestation, un pur agent économique, ni comme un importun, ni comme un ennemi, ni comme un menteur, mais comme un homme dans une situation difficile qui se défend ou revendique son droit.

Calliclès : Cet homme-là ne cessera pas de dire des pauvretés. Socrate, réponds-moi : n'as-tu pas honte, à ton âge, d'éplucher ainsi les mots, et de croire que tu as cause gagnée lorsqu'on s'est mépris sur une expression ? Penses-tu que par les plus puissants j'entende autre chose que les meilleurs ? Ne te dis-je pas depuis longtemps que je prends ces termes de meilleur et de plus puissant dans la même acception ? T'imagines-tu que ma pensée est qu'on doit tenir pour des lois ce qui aura été arrêté dans une assemblée composée d'un ramas d'esclaves et de gens de toute espèce, qui n'ont d'autre mérite peut-être que la force du corps ?

Platon,

Gorgias ou De la Rhétorique

Les propos ne sont pas contradictoires : ce que disent les avocats ou les acquittés ne fait l'objet d'aucune vérification. Par exemple, il est reproché avec véhémence au juge Burgaud, lors de son audition, de n'avoir pas prononcé de non-lieu pour un jeune handicapé. Sous la pression de la médiatisation et ne pouvant s'appuyer sur une référence précise au dossier, il oublie de préciser qu'il ne l'a en réalité jamais mis en examen ! Et ses avocats ne peuvent intervenir... Avec la méthode et le dispositif qui la soutient, disparaissent aussi les garanties.

Antoine Garapon et Denis Salas,

Les Nouvelles Sorcières de Salem, seuil, octobre 2006, p79-80

Qu'est-ce qu'un procédurier ?

Par Eben Moglen, professeur de droit et d'histoire du droit à l'école de droit de Columbia... Voici la définition traditionnelle d'un avocat véreux : un juriste qui, quand la loi est contre lui, martèle les faits ; quand les faits sont contre lui, martèle la loi ; et quand les faits et la loi sont tous deux contre lui, il martèle du poing sur la table.

Quérulence, sur universalis.fr : terme (du latin querela, plainte) utilisé par la psychiatrie germanique et adopté par quelques psychiatres français pour désigner le délire de revendication : quérulence ou quérulance. Le malade quérulent, souvent à l'occasion d'un préjudice réel, devient progressivement processif, puis dangereux ; il harcèle de ses plaintes celui dont il se croit la victime, ainsi que les autorités de police et de justice.(...)

... La justice étant un service public, l’intervention active du juge dans l’instruction de l’affaire n’en apparaît que plus justifiée et légitime. Il lui appartient de veiller à ce que la justice ne soit pas abusivement encombrée par le fait de justiciables procéduriers - voire par des quérulents processifs - au détriment de tous ceux qui demandent à être restaurés dans leurs droits ou qui prétendent à une solution qu’ils estiment juste et équitable.

Enfin, si le procès civil oppose souvent des particuliers, l’ordre public n’est pas pour autant absent des débats qui se déroulent devant les juridictions civiles. Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer le nombre des affaires civiles et commerciales dans lesquelles le ministère public intervient, fût-ce comme partie jointe[*].

Dans un tel contexte, il n’est plus possible de proclamer sans nuance que le procès civil demeurerait la chose des parties. Une telle affirmation apparaîtrait contraire à la philosophie du procès civil telle qu’elle résulte de l’influence conjuguée des exigences européennes et des critères qui servent à évaluer le délai raisonnable.

L’intervention du juge est aisée à admettre sur le cours de la procédure car il ne s’agit “que” d’un déroulement temporel de l’administration de la justice. Le droit substantiel n’est, en théorie, pas atteint. Il n’est pas question ici du fond de l’affaire mais uniquement de son traitement judiciaire. Si le litige fait intervenir desintérêts privés, le déroulement de la procédure relève, davantage encore, de l’intérêt général. C’est pourquoi il faut considérer que le principe dispositif s’applique plus directement au litige qu’à l’instance. Ce n’est que relativement à la matière litigieuse que le procès est la chose des parties. Berriat Saint-Prix, dans son cours de procédure civile publié en 1881, écrivait déjà : “l’instruction se fait sous la surveillance directe ou indirecte du juge. Cela résulte de la nature de l’instruction qui a pour but, on le répète, d’éclairer le juge.”

[*] Il en est ainsi en matière d’état des personnes, de procédures collectives, et en ce qui concerne les actions en responsabilité de l’État en raison d’un dysfonctionnement du service de la justice.

Du rapport Magendie,

Célérité et qualité de la justice,

15 juin 2004, de la page 24

Satire de l’institution

Dans Les Guêpes, Aristophane, en 422 avant J. C. a voulu tourner en dérision la manie des procès et les défauts des juges. L’oeuvre a inspiré Les Plaideurs de Racine, qui a fait ainsi une satire des gens de justice procéduriers. L’inflation de la procédure multiplie les frais de procès. La rhétorique pédante et formelle des avocats est dénoncée ainsi que leur grandiloquence tout à fait creuse. Les juges sont corrompus par des cadeaux, les « épices ». Le langage juridique abuse les profanes. Déjà, la farce médiévale de Maître Pathelin nous avait montré un marchand abusé par un avocat, puis le même avocat berné par un berger. Le Tiers Livre, dont le juge Bridoie est repris par Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro – ainsi que Le Cinquième Livre de Rabelais nous présente les « chats fourrés », créatures rapaces qui vivent de corruption à l’instar des juges. S’y ajoute la bêtise, la paperasserie et le formalisme auxquels Rabelais oppose l’esprit du droit, une étude intelligente des textes inspirée par l’humanisme.

Le grand spectacle lui-même de la justice permet au scepticisme de Montaigne et de Pascal de s’exercer. La justice est représentation, sans fondement rationnel ou naturel. Si celle-ci exprimait la vérité et l’équité, elle n’aurait pas besoin de cette démonstration extérieure si pompeuse de cette mise en scène de son propre pouvoir, étudiée par Michel Foucault dans Surveiller et Punir (1975). On juge selon l’intérêt, l’humeur et l’apparence, ce qui montre la faiblesse de la raison. La diversité des lois montre le caractère coutumier de la justice, contingente et arbitraire : dans ce domaine, il n’existe aucune vérité universelle et éternelle.

L’idéal de justice contre l’institution

Dans Le Mariage de Figaro, la satire de la justice est articulée à celle de l’aristocratie. Les officiers de justice incompétents et injustes sont dénoncés à la faveur de la situation qui forme la structure dramatique même de la pièce : un mariage empêché, celui de Figaro, ce qui permet à ce dernier de défendre la valeur du mérite contre les avantages de l’aristocratie en place.

Extrait de Justice et pouvoirs : la justice en procès

Gilbert Guislain, professeur de culture générale au lycée Notre-Dame du Grandchamp à Versailles, interrogateur au lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris en classes préparatoires et à Intégrale.

Guide à l'usage des parlementaires

Protection de l'Enfance, guide à l'usage des parlementaires

N°7, 2004, UNICEF, extrait de la page 35

Les élus peuvent donner de la voix pour rompre le silence qui entoure les problèmes associés à la protection de l'enfant. Les questions liées à cette protection sont souvent délicates, cachées sous le voile de la honte, du secret, de la stigmatisation ou de la corruption. Ce sont des sujets tabous, a fortiori s'il est question de sexe ou de religion. Un tel silence fait obstacle à la protection de l'enfant ; il est impossible de mobiliser les citoyens en vue de l'action nécessaire quand les problèmes que l'on évoque ne sont pas censés exister. En mettant les questions liées à la protection de l'enfant sur la place publique et en s'attaquant à des problèmes délicats, les parlementaires font la preuve de leurs qualités de dirigeants ; ils peuvent ainsi renverser l'un des principaux obstacles qui, dans de nombreux pays, empêchent d'aborder la question de la protection de l'enfant.

Page 14 du même guide...

On ne peut offrir une protection et des soins adéquats que dans un environnement qui favorise et protège tous les droits, dont celui de n'être pas séparé de ses parents, le droit au respect de la vie privée, le droit d'être protégé contre la violence, le droit à une protection particulière et à une assistance de l'État, les droits des enfants handicapés, le droit à la santé, le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, le droit à l'éducation et aux loisirs, le droit d'être protégé contre l'exploitation économique, l'usage illicite des stupéfiants et l'exploitation sexuelle, le droit d'être protégé contre l'enlèvement, la vente et la traite des enfants, ainsi que contre la torture et toutes formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale.

Pourrait être disponible sur le site de La Documentation Française :

>> Mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant : Note d'étape sur la protection de l'enfance.

- Patrick BLOCHE (Présid.) ; Valérie PÉCRESSE (Rapp.), 28 juin 2005, 25 p.

>> L'amélioration de la procédure de signalement de l'enfance en danger. Rapport du groupe de travail, 30 juin.

- Philippe NOGRIX (Présid.) ; Catherine HESSE-GERMAIN (Rapp.) ; Arnauld GRUSELLE (Rapp.)/Ministère de la famille et de l'enfance, juin 2005, 14 p. + ann.

>> L’amélioration de la prise en charge des mineurs protégés.

- Louis de BROISSIA. Ministère de la famille et de l'enfance, juillet 2005, 43 p.

Protection de l'enfance et cohésion sociale du IVe au XXe siècle

Protection de l'enfance et cohésion sociale du IVe au XXe siècle

de Paul Vasseur

L'Harmattan, avril 1999

Présentation de l'éditeur • L'histoire du dispositif de la sauvegarde de l'enfance n'a de sens que située dans l'évolution des modèles familiaux, des modèles éducatifs et des modèles de l'action sociale. En effet, l'enfant abandonné, objet des normes sociales, est aussi sujet de la transformation des modèles sociaux. Ainsi l'enfant abandonné a été ce lui qui a permis de légitimer l'action sociale de l'Église, de la Royauté, puis de celle de la République.

Quatrième de couverture • La protection de l'enfance, actuelle mission de l'Aide Sociale à l'Enfance, est l'aboutissement d'un long processus historique et social. Au cours de notre histoire, la société a su trouver une réponse à la situation des enfants abandonnés, des enfants délaissés, des enfants maltraités. Jusqu'à une époque encore récente, les actions développées en direction de ces enfants le sont selon un même modèle : l'accueil et le placement. Ce système connaîtra une réelle transformation après la publication du rapport Bianco-Lamy, en 1981. L'histoire du dispositif de la sauvegarde de l'enfance n'a de sens que située dans l'évolution des modèles familiaux, des modèles éducatifs et des modèles de l'action sociale. En effet, l'enfant abandonné, objet des normes sociales, est aussi sujet de la transformation des modèles sociaux. Ainsi, l'enfant abandonné a été celui qui a permis de légitimer l'action " sociale " de l'Eglise, de la Royauté, puis celle de la République. En fait, au-delà des actions de protection qu'il a suscitées, l'enfant abandonné a favorisé le maintien et l'émergence des liens sociaux puisqu'il a été celui par lequel tous les enfants ont pu être considérés pour eux-mêmes. Un ensemble d'institutions sociales et éducatives a été créé afin de mieux préserver l'enfant. Elles ont servi pleinement la cohésion sociale en déterminant notre système éducatif, notre politique familiale et plus généralement notre système d'action sociale. Dans cette perspective, la protection de l'enfant n'a pas seulement une dimension sociale, elle possède également une dimension culturelle. Ainsi, l'histoire de la protection de l'enfance est aussi l'histoire de la cohésion sociale.

Où vont les prisons ? Entre réalités et droits

La société en recevant l'enfant se met à la place de la famille; elle en accepte les devoirs (...) elle doit faire pour l'enfant ce que ferait la famille elle-même, supposé qu'elle connût ses devoirs et qu'elle eût la volonté et le pouvoir de les remplir (...) elle doit veiller au développement des facultés morales de l'enfant trouvé • Paris, 1838

Des hommes et des barreaux : la prison en quête de sens

Où vont les prisons ? Entre réalités et droits

Les cahiers du Conseil National des Barreaux, février 2004

Par exemple, je me suis rendu en août dernier au centre pénitentiaire de Clairvaux. Il s’agit d’un établissement pour longues peines où tout se passe bien en apparence. Le chef d’établissement, qui m’a reçu dans son bureau, loin des bruits de la détention, témoigne de la paix qui réside dans ce centre. Pourtant, les dires des détenus contredisent cette présentation et rapportent des interdictions multiples ainsi qu’une incarcération invivable. Ainsi, quand certains détenus ont voulu se réunir afin de créer un groupe de réflexion sur les conditions de détention et que cela s’est su, les prisonniers ont été transférés dans des établissements différents.

Dès lors, la vie en prison devient de plus en plus difficile et la revendication des droits impossible.

La prison produit ses fous

On entend souvent parler de psychose carcérale. Cette entité clinique est en fait contestée et il semble que ces épisodes puissent être rattachés à la catégorie des épisodes psychotiques réactionnels brefs. Plus généralement on peut distinguer deux sous-catégories de troubles mentaux engendrés par la prison. D’une part, les troubles qualifiés de réactionnels : ils regroupent dépression, anxiété, insomnie voire agitation ou épisode délirant et sont consécutifs soit directement à l’enfermement soit à la rupture qu’il occasionne soit encore à l’acte à l’origine de l’incarcération.

La société envoie ses fous en prison

Si la prison génère ses fous, la société y envoie les siens. On voit en effet de plus en plus souvent arriver en détention des individus qui, de toute évidence, devraient bénéficier davantage d’une hospitalisation que d’une incarcération

Il va de soi que les surveillants ne sont pas formés pour prendre en charge une telle population et que face aux désordres qu’engendrent certaines pathologies, l’administration pénitentiaire n’a parfois pas d’autre recours que le quartier disciplinaire tant pour protéger les malades que leurs codétenus et le personnel de surveillance.

Une question fondamentale est celle des fonctions sociales de la prison. On constate qu’il existe trois grandes raisons, dont deux ne concernent qu’une minorité de détenus :

• Certaines personnes sont envoyées en prison car elles ont eu des comportements qu’à un moment donné on considère inadmissibles. Cette raison ne concerne qu’une minorité de personnes incarcérées, pour lesquelles la prison représente une mise à l’écart de la société.

• Selon un principe ancien et toujours vérifié, le confort en prison ne doit pas être supérieur à un certain standard correspondant au niveau de vie d’un honnête travailleur pauvre. En moyenne, les personnes envoyées en prison perdent donc normalement en confort. C’est aussi le but de la sanction. Pourtant, une minorité de détenus sont tellement perdus, tellement désaffiliés des réseaux de sociabilité ordinaire, qu’ils trouvent en prison un meilleur gîte, un meilleur couvert, de meilleurs soins, et parfois une esquisse de formation professionnelle. La prison fait alors office de soutien social, médical, voire de formation.

• Enfin, pour une majorité de détenus, la prison possède une fonction expiatoire. En effet, selon Emile Durkheim, si le crime trouble la société, la peine est destinée à restaurer l’ordre social. Selon Paul Fauconnet, la société, en voulant annihiler le crime, va opérer un transfert de responsabilité sur une personne donnée, jugée responsable, qui sera donc traitée comme un bouc émissaire et que le société n’hésitera pas à sacrifier.

Déontologie ; la diffamation et l'injure

L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La diffamation est définie comme “toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”. Elle est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, dès lors que l'identification est rendue possible par les termes employés. Peut importe, de même, qu'elle ne soit que la reproduction d'une allégation préexistante. L'injure est, elle, “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait”.

On peut distinguer :

- La diffamation et l'injure publiques

- La diffamation et l'injure publique à caractère discriminatoire

- La diffamation et l'injure non publiques

- La diffamation et l'injure non publiques à caractère discriminatoire

Pour plus d'infos, voir ici ou là. Voir également le guide pratique RSF. Fortement impliquée dans la défense de la liberté d’expression et du droit à l’information, l’association Reporters sans frontières a publié son Guide pratique du blogger et du cyberdissident. Le guide en question est en vente en version papier ou en libre téléchargement sur son site au format PDF.

Atteinte à l'action de justice, outrage à magistrat

Des policiers insultent un juge : l'USM s'indigne

NouvelObs, 15.02.2007

Le principal syndicat de magistrats s'est indigné, mercredi 14 février, du comportement de policiers ayant violemment pris à parti un juge de proximité mardi à Angers lors d'une reconstitution.

"Traiter de 'guignol' un juge qui agit dans l'exercice de ses fonctions, le stigmatiser en public et devant la presse, relève d'une dérive particulièrement inquiétante", affirme un communiqué de l'Union syndicale des magistrats (USM) qui qualifie les propos des policiers d'"inacceptables". Selon le syndicat, "cette attitude ne peut qu'affecter les rapports de confiance entre justice et police".

Infraction contestée

L'incident s'est produit mardi à Angers, lors d'une reconstitution d'une infraction au code la route. Le magistrat voulait en effet vérifier les conditions dans lesquelles un automobiliste avait été verbalisé pour avoir grillé un feu rouge, une infraction que l'intéressé conteste.

N° 1310.- ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE.

Outrage à magistrat. - Expression injurieuse contenue dans une dénonciation.

Celui qui dénonce à l'autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l'égard de ce magistrat aucun outrage s'il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Mais les faits injurieux ou outrageants employés dans la dénonciation et distincts de l'énonciation des faits dénoncés peuvent donner lieu à des poursuites pour outrage.

Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui constate que le prévenu a adressé au Garde des Sceaux et au procureur général une dénonciation accusant de forfaiture, de faux en écritures publiques et authentiques et de coalition de fonctionnaires le juge de l'application des peines qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle et traitant ce magistrat de "fasciste".

CRIM. - 27 septembre 2000. REJET

N° 99-87.929. - C.A. Versailles, 5 octobre 1999. - X...

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.

(16/03/2004) - AVIS DU 11 MARS 2004 :

AVIS sur les mesures

qui pourraient être prises pour mieux garantir l’autorité judiciaire contre la mise en cause injustifiée de tel ou tel de ses membres

L’augmentation du nombre d’attaques personnelles dirigées contre des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires est un fait de société qui devient préoccupant. Cette tendance est notamment attestée par l’évolution récente du nombre de demandes de protection statutaire adressées au ministère de la justice : d’une quinzaine de cas par an en 1997 et 1998, on est passé à 64 en 2000 et 2001, 53 en 2002, puis 80 en 2003, dont 72 relatifs à des magistrats. On peut relever aussi la progression du nombre de condamnations prononcées pour outrage à magistrat (194 en 2000, 198 en 2001, 223 en 2002).

Une telle évolution est évidemment regrettable et plus encore dangereuse, dés lors qu'elle a pour effet, sinon pour objet, de fragiliser l'institution judiciaire et donc, à travers elle, l'un des fondements du système démocratique.

La demande d’avis de M. le Président de la République en date du 25 novembre 2003 ayant évoqué un exemple caractérisé d’usage abusif de la procédure de récusation, les réflexions et propositions du Conseil supérieur de la magistrature ont d’abord porté sur cette forme de mise en cause des magistrats, ainsi que sur les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime (I) ; elles se sont ensuite étendues aux diverses autres situations dans lesquelles les magistrats font l’objet d’attaques injustifiées (II).

I - La mise en cause de magistrats par la voie de la récusation ou de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime

Exigence primordiale des citoyens, l’impartialité du juge est un élément fondamental de tout système judiciaire digne de ce nom. Depuis longtemps affirmée comme principe général en droit interne, elle est aussi l’une des règles essentielles posées par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Piersack et de Cubber c/ Belgique des 1er octobre 1982 et 26 octobre 1984, l’impartialité des juges est la condition même de la “ confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique ”.

... Le taux élevé de rejet des demandes de récusation et de renvoi révèle par lui-même un usage fréquemment abusif de ces procédures, et on peut sans doute imputer ces abus à trois principaux motifs : compliquer et ralentir le cours de la justice par des moyens dilatoires ; tenter de “ choisir son juge ”, au moins par élimination ; fragiliser et déstabiliser le juge ou la juridiction dont l’impartialité est mise en doute.

... On ne saurait omettre non plus les déclarations émanant des autorités publiques mettant en cause la bonne foi ou l'impartialité des magistrats dans l'exercice de leur activité juridictionnelle.

S'il n'est pas possible dans le cadre de cet avis d'analyser les causes de la multiplication de telles attaques, qui peuvent s'expliquer en partie par des facteurs culturels et sociaux non spécifiquement judiciaires, on peut relever que l'absence de réaction à la plupart de ces manifestations ne peut qu'en favoriser le développement et entraîner une perte de crédibilité de l'Etat dans l'accomplissement de ses missions régaliennes.

.../...

L'émergence des droits de l'homme en Europe

Citez-moi, je vous prie, un de ces ouvrages dangereux, proscrits, qui, imprimé clandestinement chez l'étranger ou dans le royaume, n'ait été en moins de quatre mois aussi commun qu'un livre privilégié [bénéficiant d'une autorisation de publier liée à une approbation]? Quel livre plus contraire aux bonnes moeurs, à la religion, aux idées reçues de philosophie et d'administration, en un mot à tous les préjugés vulgaires, et par conséquent plus dangereux que les Lettres persanes? que nous reste-t-il à faire de pis? Cependant, il y a cent éditions des Lettres persanes et il n'y a pas un écolier du collège des Quatre-Nations [riche collège parisien] qui n'en trouve un exemplaire pour ses douze sous...

1763, Diderot, un plaidoyer pour le droit d'écrire et de publier

De source aidh.org

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence

Montesquieu, 1721

Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice, lorsqu’on va, pour ainsi dire, noyer des malheureux sur la planche même sur laquelle ils s’étaient sauvés.

Polybe nous dit que, de son temps, les serments ne pouvaient donner de la confiance pour un Grec, au lieu qu'un Romain en était, pour ainsi dire, enchainé • Chapitre X, De la corruption des Romains

Dalloz, Droit de la famille 2008-2009

Dalloz,

Droit de la famille 2008-2009

01.47 Famille et droit européen et international des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme sont portés par de nombreux textes internationaux dont la valeur et le statut dans l'ordre juridique français sont variables mais qui témoignent tous de ce que la protection de la famille est une préoccupation fondamentale et universelle des systèmes des systèmes promouvant les droits de l'Homme. Ainsi en est-il des textes fondateurs de l'ONU, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 dont l'article 16 déclare que « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme [...] ont le droit de se marier et de fonder une famille [...]. La famile est l'élément naturel et fondemental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». Mais cette déclaration n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique internet français. D'autres textes peuvent en revanche être directement appliqués par le juge français. Tel est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dont certains articles concernent directement ou indirectemnt la famille ou encore de la Convention sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes (1979).

Mais parmi les textes de l'ONU, c'est sans conteste la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, ratifiée par tous les Etats à l'exception des Etats Unis et de la Somalie, qui a eu le plus grand retentissement sur le droit français de la famille. D'ailleurs la Cour de cassation, après avoir dans un premier temps refusé une application directe de la convention et provoqué par là une divergenca radicale avec le Conseil d'Etat, a finalement procédé à un revirement de jurisprudence gros de potentiel pour l'avenir. Désormais, non seulement la législation française s'inspire des prescriptions du texte pour mettre son droit en conformité avec l'engagement international pris, mais surtout la jurisprudence utilise sans retenue la convention dont certains articles servent de plus en plus de visa aux arrêts de la Cour de cassation.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Art. 3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Art. 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

Art. 14.2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Art. 15.1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. ...

Art. 17.1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

Art. 17.2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

232.183 Respect des droits de l'autre parent. La liste comporte en outre l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, dite « clause californienne ».

... La cour de cassation a mise en oeuvre cette disposition - tendance à sanctionner le parent qui dénigre l'autre aux yeux de l'enfant - dans un arrêt du 4 juillet 2006 - concernant une affaire dans laquelle la mère avait emmené les enfants en secret et sans concertation avec le père. Elle casse l'arrêt d'appel qui avait fixé la résidence chez la mère en lui repprochant de ne pas avoir recherché si le comportement de celle-ci ne traduisant pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père.

235.92 Principe de consultation du mineur et de maintien du lien.

235.134 Appréciation souveraine. (...) Cependant cette souveraineté d'appréciation a des limites : le juge des enfants ne saurait prendre une mesure d'assistance éducative, s'il n'a pas préalablement relevé l'existence d'un fait, même non fautif, entrant dans les prévisions de l'article 375 du Code Civil. En d'autres termes, l'appréciation est souveraine mais non pas discrétionnaire.

235.135 Indifférence de causalité. (...) De même, le juge, parce que la loi lui prescrit d'oeuvrer avec la famille plutôt que contre elle, comme nous le verrons, évite d'accumuler les reproches contre les parents pour légitimer son intervention. (...) Réciproquement, une requête sera dite mal fondée si aucun danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant n'y est caractérisée, ou encore l'échec éducatif grave. Tel est souvent le cas des requêtes en réalité dirigées contre un parent par l'autre, et fondées par de prétendues carences.

235.136 Principe de proportionnalité. L'approche objective doit être nuancée : l'éducation est affaire de culture et aussi de moyens. Le juge n'a pas à venir au secours des enfants malades ou mal logés si les pères et mères font leur possible avev leurs moyens propres. De même, le juge des enfants doit tenir le plus large compte des habitudes, de la culture, voire de la provenance ethnique ou de l'appartenance religieuse des pères et mère.

235.151 Danger : preuve et risque. (...) Aux père et mère, on assimilera toute personne chez qui l'enfant vit habituellement (par ex., tuteur désigné par un conseil de famille) mais en aucun cas un service public comme l'Aide sociale à l'enfance, dont la tutelle met nécessairement à l'abri du danger.