Dans le 9-3, même bronx que dans le 9-5 ?

Pour en savoir plus,

Justice, la bombe à retardement : Dans les coulisses du tribunal de Bobigny

Olivia Recasens, Jean-Michel Décugis et Christophe Labbé

Robert Laffont, mars 2007

Présentation de l'éditeur. En première ligne face à la violence des banlieues, le TGI de Bobigny est le deuxième tribunal de France. Les auteurs de Place Beauvau ont choisi de vivre un mois en immersion complète dans cet incroyable théâtre. Ils ont assisté à des centaines d'audiences, rencontré des dizaines d'avocats et de magistrats. Avec leur habituelle indépendance d'esprit, ils ont choisi de raconter, sans a priori, tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils entendaient. Des magistrats débordés qui n'ont simplement pas les moyens de faire front, des victimes qui ont l'impression d'être méprisées, des bandes qui font du tribunal leur territoire... Le verdict est sans appel : la Justice n'est pas adaptée à une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente. Aucun rapport d'homme politique, aucun témoignage de haut fonctionnaire ou de magistrat, aucune enquête sociologique même ne peut atteindre la force du constat de ce récit : au TGI de Bobigny, au cœur de la France malade, l'État a démissionné.

Biographie de l'auteur. Olivia Recasens, Jean-Michel Décugis et Christophe Labbé ont publié avec succès Place Beauvau aux Éditions Robert Laffont, en 2006. Ils sont tous les trois journalistes au Point.

05/04/2007 N°1803 Le Point

Délinquance - Ces jeunes dont personne ne sait quoi faire

En Seine-Saint-Denis, l’association En temps accueille des mineurs à la dérive. Mais les méthodes musclées de son directeur sont controversées.

Les affrontements de la gare du Nord entre policiers et jeunes de banlieue ont remis la sécurité au coeur de la campagne. La droite et la gauche s’écharpent à nouveau sur la délinquance des mineurs et le problème des multirécidivistes. Face à Nicolas Sarkozy qui réclame l’ « impunité zéro », Ségolène Royal brandit la carte de l’armée pour prendre en charge les jeunes délinquants de plus de 16 ans.

Une fois encore, Le Point est allé mesurer sur le terrain combien la réalité est éloignée des discours. A la rencontre de jeunes souvent déstructurés, ultraviolents, qui ont été éjectés du système scolaire et dont personne ne veut. Des mineurs qui se retrouvent dans des structures « expérimentales » aux méthodes controversées. Dans le « 9-3 », où deux tiers des vols avec violence sont commis par des mineurs, c’est l’association En Temps qui récupère les cas les plus lourds. A sa tête, Serge Beaugrand, un autodidacte qui mène ses troupes d’une main de fer avec un conseil d’administration rachitique, uniquement composé d’un président et d’un trésorier. Nous avons demandé à Serge Beaugrand de nous expliquer ses méthodes. Créée en 2001, l’association est financée par l’Aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis à hauteur de 4 millions d’euros par an. En temps accueille soixante enfants arrivés en France sans papiers, et surtout une vingtaine de mineurs de 12 à 18 ans en grande difficulté.

L'Australie présente ses excuses

A lire sur letemps.ch

« Une Australie Blanche et Pure »

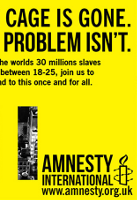

SYNOPSIS • Entre 1910 et 1970 plus de 100 000 enfants aborigènes ont été enlevés à leurs parents pour être confiés à des familles blanches qui les ont adoptés. Des centaines d’entre eux ont été abusés. D’autres se sont suicidés.

AUSTRALIE • La "génération volée" obtient réparation

Un article de Courrier International

Actualités : asie >> 6 août 2007

Un Aborigène enlevé à sa mère à l'âge de 1 an dans le cadre de la politique d'assimilation forcée menée dans les années 1950 vient de recevoir 525 000 dollars (330 000 euros) à titre de dédommagement. C'est la première fois que la justice australienne indemnise une victime de la "génération volée".

Une dizaine d'années après la publication du rapport "Bringing them Home", qui a fait connaître au grand public la tragédie des enfants aborigènes volés, la Cour suprême d'Australie-Méridionale est la première juridiction du pays à reconnaître aux victimes un droit à l'indemnisation. Cette décision de justice historique stipule que Bruce Trevorrow, 50 ans, a été victime de traitements illégaux et soumis à une détention abusive en étant retiré à sa famille et placé dans une famille blanche en 1957, alors qu'il n'avait que 13 mois.

Déviances et modalités de contrôle, la France et l’Allemagne en perspective

Déviances et modalités de contrôle

La France et l’Allemagne en perspective

Déviance & Société

2005 ~Vol. 29 ~N°3

Editions Médecine et Hygiène

Revue publiée avec le concours

Du Centre National de la Recherche Scientifique

« On nous a cramé le cerveau », résume Jean-Pierre Jean-Marie

« C’était une politique du chiffre » • Six livres, un CD, de nombreux documentaires et articles, des assignations en justice... le dossier des enfants de La Creuse, en seulement deux ans, a connu une médiatisation internationale. Pourtant, il reste un constat troublant : l’État s’en moque. 15 juillet 2005, à lire sur temoignages.re.

« On nous a cramé le cerveau. » Pour résumer son histoire, Jean-Pierre Jean-Marie ne trouve aucune autre expression. Dans ce raccourci verbal, il a glissé tous ses maux : son départ précipité de Saint-Denis à l'âge de 12 ans, ses rêves déchus d'« études brillantes et de grandes écoles », l'autorisation provisoire de placement qu'ont signée ses parents en 1966 et « qui a duré trente ans », le doute d'avoir fait une bêtise au point de mériter « ça », mais aussi le temps perdu « qu'on ne rattrape jamais ».

Le Figaro, 16 septembre 2005

Les déracinés de la Réunion s'en prennent à l'État

Les enfances dérobées de la réunion

LE MONDE | 15 septembre 2005

16 août 2005. Les enfants ont grandi. Ils entrent dans la cinquantaine, l'âge des questionnements existentiels. Une quinzaine d'entre eux attaquent l'Etat devant le tribunal administratif de Limoges. Motifs : "Violation des lois sur la famille et sur la protection de l'enfance, violation des conventions internationales, non-respect des droits de l'enfant" (Le Monde du 18 août). A la fin de cette semaine, une quinzaine d'autres vont faire appel à Bordeaux d'une précédente décision négative rendue en juillet à la Réunion. Ai-je réussi ma vie ? Que serait-il advenu si ? Aurais-je pu être quelqu'un d'autre ? M'a-t-on, en quelque manière, volé ma vie ? C'est une réponse à ces doutes que les Réunionnais de la Creuse réclament aujourd'hui à la justice.

Entre 1963 et 1981, selon un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), 1 600 mineurs seront ainsi transférés. Des Caravelle spéciales décollent, plusieurs fois l'an, avec des enfants de tous âges. Les nourrissons sont cédés à des familles adoptives, parfois dès l'arrivée à Orly. Les plus grands, souvent noirs ou métis, sont envoyés dans des centres d'accueil, à Guéret (Creuse), à Quézac (Cantal), à Albi (Tarn) ou à Lespignan (Hérault).

Les services sociaux vont mettre un zèle particulier à une mission qui, selon l'IGAS, jouira de "l'attention personnelle de Michel Debré" . Les familles en difficulté sont légion. Misère, alcoolisme, illettrisme font des ravages. Les 2 CV de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (Ddass) vont sillonner l'île pour alimenter le pont aérien et contenter leurs supérieurs.

Les enfants de Duplessis

Les enfants de Duplessis

Adje VAN DE SANDE

François BOUDREAU

École de service social

Université Laurentienne

Érudit, Nouvelles pratiques sociales,

Volume 13, n°2, 2000

Différentes formes d’abus contre des individus ont eu lieu dans des établissements publics au Canada. Cela est un fait de l’histoire canadienne du xxe siècle. Les orphelins de Duplessis font partie de ces victimes d’abus.

Ces enfants, orphelins sous la tutelle de l’État, ont été placés en milieu psychiatrique par le gouvernement de Maurice Duplessis, permettant à ce dernier de toucher des subventions fédérales spécialement prévues pour la psychiatrie. La présente étude porte sur les perceptions et sur l’expérience institutionnelle de ces enfants. Elle relate la lutte qu’ils ont menée, dans ses dimensions légales et politiques, pour faire connaître l’injustice qui leur a été faite et pour faire reconnaître leur statut d’« abusé ».

Ils ont demandé réparation au gouvernement provincial, à la profession médicale et à l’Église catholique. Mandaté par la Commission du droit du Canada, ce texte n’engage que ses auteurs.

MASCARADE n. f. XVIe siècle.

MASCARADE n. f. XVIe siècle.

Emprunté de l'italien mascherata, de même sens. 1. Anciennt. Divertissement d'origine italienne où des personnages masqués jouaient une sorte de comédie-ballet ; pièce de vers composée pour un tel divertissement. 2. Divertissement dont les participants sont costumés et masqués. Les mascarades du carnaval. Par méton. Troupe ou défilé de gens déguisés et masqués. Regarder passer une joyeuse mascarade. 3. Fig. et péj. Se dit d'une chose, d'un évènement dont on entend dénoncer le caractère fallacieux, le ridicule, qui est une grossière imposture. Ce procès ne fut qu'une mascarade.

Un scandale sanitaire soigneusement étouffé

Avant la récente épidémie propagée par un fromage d’Époisses, la listériose avait massivement tué en France en 1992. Un scandale sanitaire soigneusement étouffé. Listériose : ces 63 morts que l’on a cachés en 1992.

Enquête, révélation.

Un article de l'Humanité du 19 mars 1999, extraits

Les services vétérinaires, actuellement au centre d’une enquête administrative, avaient, à l’époque, protégé l’industriel responsable.

L’affaire paraissait incroyable. Elle est exacte, vérifiable, choquante.

... Le fabricant n’a pas été inquiété. Son nom a été tenu secret. Il n’y a eu aucune mise en garde précise des consommateurs, aucun appel à retirer des rayons les produits suspectés d’être dangereux. On a comptabilisé les victimes, sans leur permettre de demander des comptes à l’industriel présumé responsable de leurs deuils.

Contactée, la Direction générale de l’alimentation ne dément pas nos informations. Un contrôleur vétérinaire nous répond : " Si les choses se sont passées comme vous le dites, c’est que nous avions des consignes venues d’en haut. " Il justifie ce qui s’est passé en agitant le spectre du chômage : " Si le nom de l’entreprise avait été rendu public, il aurait fallu la fermer. " Alors pourquoi avoir rendu public celui de deux fromageries, récemment, dans des épidémies de moindre ampleur ? Faut-il poser la question en opposant santé publique et emploi ? La mort ou le chômage ? Un débat douteux.

Ce fonctionnaire nous renvoie finalement vers la Direction des fraudes (DGCCRF). Le ping-pong habituel. Là, une chef de service nous développe une argumentation en cinq points : 1ø) La listériose est une maladie fréquente et la plupart du temps anodine. 2ø) Elle ne frappe que des personnes imprudentes qui n’ont pas respecté les consignes sanitaires habituelles (voir encadré). 3ø) La société exige un risque zéro complètement irréaliste. 4ø) Ce n’est pas parce qu’il y a décès qu’il y a eu faute grave. 5ø) Aucun journaliste ne pourra jamais établir que les 63 décès ont une seule et même cause.

Un journaliste ? Comment contester les propos du directeur général de l’alimentation de l’époque, Jean-François Guthmann ? Le 29 septembre 1993, au cours d’une conférence organisée par le SNVIMA (Syndicat national des vétérinaires inspecteurs du ministère de l’Agriculture), un dialogue édifiant s’est engagé entre ce haut fonctionnaire et un éminent juriste, le professeur Yves Mény, sur un thème passionnant : confusion des rôles, conflits d’intérêts et déficience des contrôles dans de nombreux États européens.

Yves Mény : " La meilleure chance pour que les fonctions de contrôle soient reconnues est l’apparition d’un scandale, car les administrations et les hommes politiques ont un agenda ronronnant mais des attitudes réactives, sans prendre l’initiative. Il faudrait un scandale pour les services vétérinaires... "

Jean-François Guthmann : " Je dois donc comprendre que les agents des services vétérinaires travaillent trop bien puisqu’il n’y a pas eu de scandale à la suite des épidémies de listériose... "

Yves Mény : " Je m’étonne que l’opinion publique ne se soit pas mobilisée sur les problèmes de rillettes et de langues de porc (...). Les Français n’aiment pas beaucoup la transparence, car elle entraîne souvent des conflits. Par exemple, le responsable de l’affaire des langues de porc n’a jamais été cité. "

Jean-François Guthmann : " À la date où le nom du responsable a été connu, après huit mois de corrélations statistiques, l’entreprise avait déjà mis en ouvre les mesures correctives indispensables. Fallait-il alors mettre l’entreprise concernée au ban, avec les enjeux économiques que cela comporte ? "

Cette répartie du directeur général de l’alimentation nous apporte trois réponses capitales. Il y a eu faute puisqu’il y a eu " mesures correctives ". La responsabilité de l’épidémie est attribuée à un seul responsable. Ce nom, connu, a été gardé secret. Était-ce parce qu’il s’agissait d’un établissement qui aurait dû être soumis à des services vétérinaires réguliers ? La réaction du professeur Mény mérite d’être méditée : " Est-ce qu’une personne qui a tué quinze personnes sur la route mais qui n’est plus en possession de son véhicule au moment de son arrestation ne doit pas être poursuivie ? "

Les familles des victimes apprécieront.

L’industriel a-t-il été protégé parce que son établissement bénéficiait de contrôles vétérinaires réguliers ?

La censure de Vichy

Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière", Numéro 3, 2000

L'enfant de justice pendant la guerre et l'immédiat après-guerre

2) La censure de Vichy

... le film fut surtout amputé d'une séquence essentielle et qu'il importe ici de restituer. Nous sommes de nouveau dans les scènes se déroulant à l'Hôtel du Parc, quand Jean Victor accompagné de ses deux acolytes, Malory et Ferrand, tente d'obtenir d'un fonctionnaire guindé l'autorisation d'ouvrir son centre de rééducation en se livrant à un réquisitoire contre les « bagnes d'enfants » :

Jean Victor : « Il ne faut plus que l'on traite les enfants comme des bêtes et que les pénitenciers soient des fabriques de révoltes. On les bride, on les écrase sous prétexte de les redresser et puis [ensuite] on les rejette à la rue comme des épaves. Ce système-là a fait faillite. C'est une honte pour notre pays de l'avoir toléré si longtemps... Il ne doit plus y avoir de bagnes pour les enfants » [...]

Le fonctionnaire : « Il ne faut rien exagérer ! Moi qui vous parle, j'ai appartenu autrefois à l'administration pénitentiaire. Je connais bien la question... je vous assure qu'il court beaucoup de légendes sur les pénitenciers de jeunes délinquants »

Jean Victor se contenant : « Pourtant il y a des faits qui ne sont pas niables »

Le fonctionnaire dit tranquillement avec son sourire sceptique : « Oui... quelques petits abus... des cas isolés... dont la presse s'était emparée avant la guerre... permettez-moi de vous le dire... heureusement ils ont été d'ailleurs sévèrement réprimés... maintenant tout cela est très surveillé, croyez-moi... Ces jeunes chenapans sont conduits avec beaucoup plus de douceur qu'on ne l'imagine... »

Malory, incapable de se contenir s'est levé d'un bond : « Eh bien ! vous en avez un culot, vous ! »

Le fonctionnaire stupéfait balbutie : « Comment ? »

Jean Victor intervient : « Excusez mon ami, Monsieur. Il est étonné et il y a de quoi ! Si vous êtes de bonne foi... alors c'est qu'on vous cache tout »

Ferrand, ouvrant tout à coup sa chemise et montrant sur son cou une longue cicatrice, crie à son tour : « Et ça ? C'en est de la douceur ? Un coup de poinçon d'un gardien à l'atelier de menuiserie à Eysses... »

Extrait de la première promenade

Extrait de la première promenade

LES REVERIES DU PROMENEUR SOLITAIRE, 1782

Jean-Jacques Rousseau

La diffamation, la dépression, la dérision, l'opprobre dont ils m'ont couvert ne sont pas plus susceptibles d'augmentation que d'adoucissement; nous sommes également hors d'état, eux de les aggraver et moi de m'y soustraire. Ils se sont tellement pressés de porter à son comble la mesure de ma misère que toute la puissance humaine, aidée de toutes les ruses de l'enfer, n'y saurait plus rien ajouter. La douleur physique elle-même au lieu d'augmenter mes peines y ferait diversion. En m'arrachant des cris, peut-être, elle m'épargnerait des gémissements, et les déchirements de mon corps suspendraient ceux de mon coeur.

Qu'ai-je encore à craindre d'eux puisque tout est fait? Ne pouvant plus empirer mon état, ils ne sauraient plus m'inspirer d'alarmes. L'inquiétude et l'effroi sont des maux dont ils m'ont pour jamais délivré: c'est toujours un soulagement. Les maux réels ont sur moi peu de prise; je prends aisément mon parti sur ceux que j'éprouve, mais non pas sur ceux que je crains.

Mon imagination effarouchée les combine, les retourne, les étend et les augmente. Leur attente me tourmente cent fois plus que leur présence, et la menace m'est plus terrible que le coup. Sitôt qu'ils arrivent, l'événement, leur ôtant tout ce qu'ils avaient d'imaginaire, les réduit à leur juste valeur. Je les trouve alors beaucoup moindres que je ne me les étais figurés, et même au milieu de ma souffrance je ne laisse pas de me sentir soulagé. Dans cet état, affranchi de toute nouvelle crainte et délivré de l'inquiétude de l'espérance, la seule habitude suffira pour me rendre de jour en jour plus supportable une situation que rien ne peut empirer, et à mesure que le sentiment s'en émousse par la durée ils n'ont plus de moyens pour le ranimer. Voilà le bien que m'ont fait mes persécuteurs en épuisant sans mesure tous les traits de leur animosité. Ils se sont ôté sur moi tout empire, et je puis désormais me moquer d'eux.

Il n'y a pas deux mois encore qu'un plein calme est rétabli dans mon coeur. Depuis longtemps je ne craignais plus rien, mais j'espérais encore, et cet espoir tantôt bercé tantôt frustré était une prise par laquelle mille passions diverses ne cessaient de m'agiter. Un événement aussi triste qu'imprévu vient enfin d'effacer de mon coeur ce faible rayon d'espérance et m'a fait voir ma destinée fixée à jamais sans retour ici-bas. Dès lors je me suis résigné sans réserve et j'ai retrouvé la paix.

« L’adoption internationale aujourd’hui », intervention de Rama Yade

L’adoption internationale aujourd’hui

Intervention de Mme Rama Yade en clôture du colloque de l’Agence Française de l’Adoption

Paris, 8 novembre 2007

Monsieur le Président,

Madame la députée,

Mesdames et messieurs,

Je viens clôturer vos travaux chargée du poids de l’actualité récente au centre de laquelle se trouvent les enfants.

C’est une occasion importante pour moi, une occasion que je n’aurais voulu rater pour rien au monde. C’est en effet la première fois que j’interviens publiquement sur le sujet depuis que Bernard Kouchner m’a demandé de prendre en charge la question de l’adoption internationale. C’est d’ailleurs avec lui aussi que nous avons reçu Jean-Marie Colombani dans le cadre de la mission que lui a confié le Président de la République.

Il s’agit d’abord de rappeler avec force quelques valeurs essentielles que nous partageons.

Les droits de l’enfant priment sur toutes les autres considérations. Le désir d’enfant peut être très fort, très généreux, mais il n’en reste pas moins que ce n’est pas parce qu’on veut un enfant qu’on y a droit. Le respect des droits de l’enfant c’est le premier devoir des familles.

Ce devoir doit être exercé avec responsabilité et je sais bien que c’est le cas de vous tous, pays, organismes et familles réunis ici.

Ce n’est pas parce qu’on est convaincu qu’il faut sauver un enfant qu’on peut s’affranchir de ses droits les plus élémentaires.

235.155 Danger et conflit. Il a été proposé dans une certaine doctrine ancienne que, comme tout magistrat, l'intervention du juge des enfants se résume à la résolution d'un conflit, dont l'existence aurait recouvert toutes les autres exigences de la loi...

Je suis effarée des conséquences de l’affaire Arche de Zoé pour les enfants. Je suis effarée de la légèreté avec laquelle certains ont cru pouvoir s’affranchir des règles de droit international, national, et de l’environnement culturel et familial de ces enfants.

Le Journal des Accidents et des Catastrophes

Le Journal des Accidents et des Catastrophes

Edité par le CERDACC (Centre Européen de Recherches sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes)

Accidents judiciaires,

l'Etat justement condamné pour faute lourde

Par Claude Lienhard,

professeur des Universités, directeur du Cerdacc

Extraits de l'article, un jugement et un arrêt commentés...

L'institution judiciaire, comme toute institution, peut connaitre des dysfonctionnement. Dans un état de droit il importe que les justiciables-citoyens victimes puissent obtenir une réparation symbolique et effective. Le temps de l'omerta est révolu. C'est donc un nouveau champ de recherche qui s'ouvre.

Le JAC, comme en d'autres matières, vous en rendra compte. Deux décisions ont retenu notre attention car elles ont donné gain de cause à des justiciables dont la vie a été brisée ou bouleversée par des décisions révélant a posteriori un dysfonctionnement lourd du systéme judiciaire. Il y a bien des analogies entre les deux situations.

(...) De cela, le tribunal déduit que se trouve caractérisé un fonctionnement défectueux du service public de la justice qui procède d’une faute lourde.

Par contre, le tribunal de Rennes a estimé que la faute ainsi commise avait seulement fait perdre aux époux Esnault une chance d’obtenir gain de cause, une chance que le tribunal a évalué, en fonction de l’ensemble des éléments du dossier, à 50 %.

Il est particulièrement rassurant que le système judiciaire accepte de se remettre en cause lorsque il ne remplit pas le contrat de confiance qui doit exister vis à vis des justiciables dans le cadre de l’exécution d’un service public de qualité. Il s’agit là d’une tendance forte dont on ne peut que se féliciter.

Il s’agit en plus d’une tendance lourde qui traverse l’intégralité du champ d’intervention judiciaire et nous en voulons pour preuve les avancées considérables de la commission d’indemnisation de la détention provisoire (CNIDP) qui n’hésite pas aujourd’hui à allouer des montants conséquents comme elle l’a fait récemment par une décision du 15 décembre 2000 en allouant 1,5 million de francs à un ancien administrateur judiciaire de Nanterre qui avait fait près de 6 mois de détention provisoire avant d’être innocenté.

La méprise d’Arras

Il ne serait pas mal qu’à la porte de tous les ministres il y eût un autre crieur, qui dît à tous ceux qui viennent demander des lettres de cachet pour s’emparer des biens de leurs parents et alliés, ou dépendants...

PROCÈS CRIMINEL

DU SIEUR MONTBAILLI ET DE SA FEMME.

La méprise d’Arras, Voltaire (1771)

Les nouvelles sorcières de Salem ; Leçons d'Outreau

Les nouvelles sorcières de Salem ; Leçons d'Outreau

Antoine Garapon et Denis Salas

Seuil, 2006

Si certains refusaient d'entrer dans la communauté des "croyants", s'ils refusaient d'habiter "l'âme collective" décrite par Le Bon, ils étaient progressivement mis à l'écart. Nul ne leur adressait la parole. Une communauté morale, en exigeant une "loyauté" sans faille au pacte qui l'unit, est totalitaire.

La répétition et l'affirmation de ce danger relancé à chaque fait divers provoquent les effets de croyance et de contagion décrits par Le Bon. Orchestrées par les media de masse, nourries d'un flot de mots et d'images, les réactions sociales portent ce mécanisme à l'incandescence. Toutes les attentes se dirigent alors vers une justice présumée capable de nous délivrer enfin du mal.

Dans les slogans de l'urgence morale, l'activisme est de bon ton. "Se taire, c'est laisser faire." La prudence se mue en attentisme, le respect des droits en laxisme, la mesure en indifférence coupable. "Plus personne ne pourra dire : je ne savais pas." Un culte de la précaution suspicieuse envahit toutes les sphères de la vie sociale. Seul compte la démonstration que tout a été fait pour éviter le pire.

Maât ; L'ordre juste du monde

Maât ; L'ordre juste du monde

Bernadette Menu,

Michalon, 2005

Les bagnes d'enfants, dieu merci, ça n'existe plus

Les bagnes d'enfants, dieu merci, ça n'existe plus

Jacques Fresco,

ed. Maspero, avril 1974

S'écarter des normes sociales, c'est s'exposer à connaitre l'institution spécialisée. Si cette "prise en charge" s'opère dans un lieu spécifique - internat, externat, hôpital, foyer, ... -, on parle alors de "placement". Les jeunes des foyers de Flers et des Cytise sont dits "placés".

Le comportement a-normal (c'est à dire différent de celui de la moyenne des gens ou différent de l'attente du pouvoir en place ?) peut concerner la vie sociale (par exemple : oisiveté, vol, agressivité), la vie affective et intellectuelle (bizarrerie, étrangeté, débilité), ou meme la situation familiale (pupille, reccueilli temporaire).

Ils - les ados de de Flers et les jeunes filles des Cytises à Caen - contestaient la marginalité réputée des "voyous" en général, et du placé en institution. La popularisation de leur lutte, les échanges avec la population, furent ainsi pour eux particulièrement fructueux.

Ils contestaient le hasard de leur placement. Ils trouvaient qu'il suffit de peu pour que toute une vie soit chamboulée.

Ils contestaient enfin la repression dont ils étaient l'objet dans l'institution où ils étaient placés.

... Ils évoquent toujours au départ leur demande d'aide ou celle de leurs parents, indispensable devant les conditions éprouvantes qu'ils rencontrent.